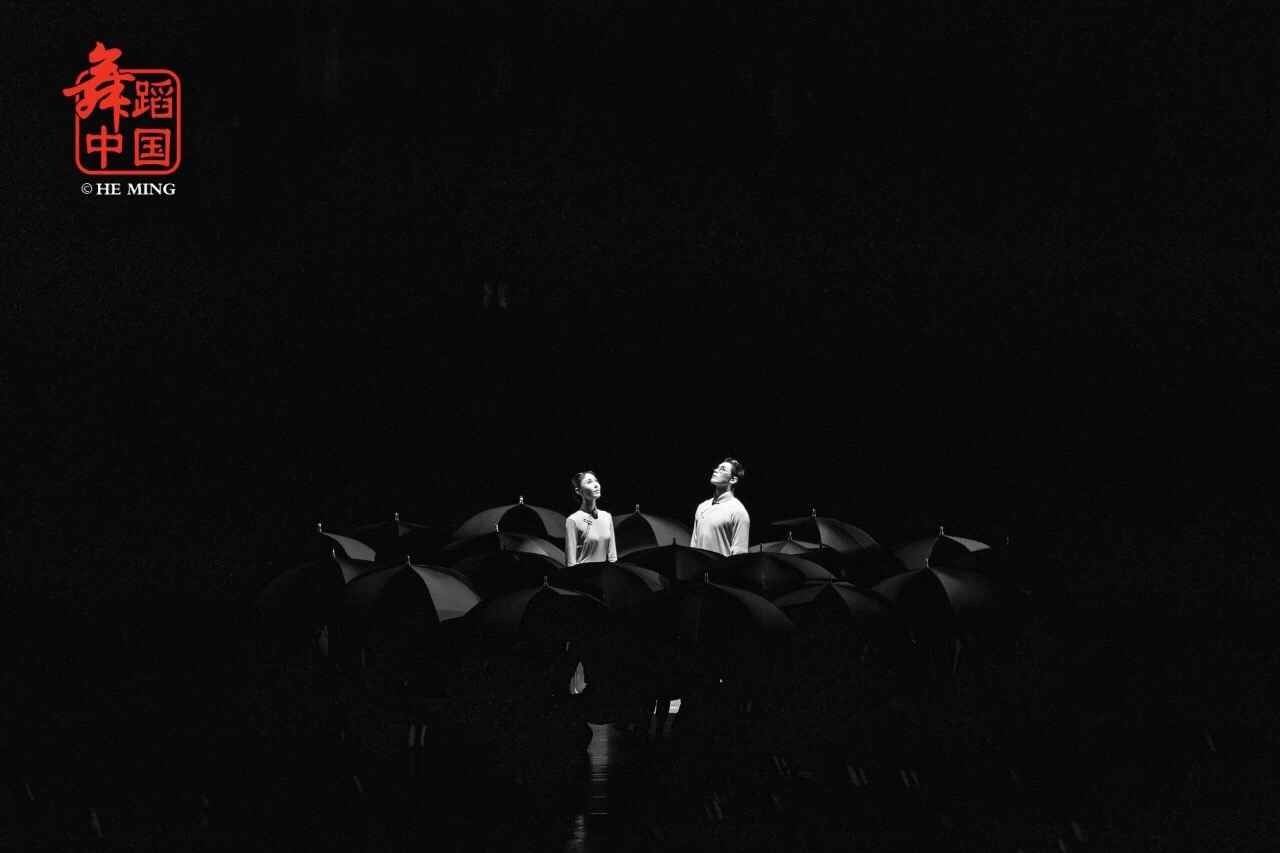

舞剧《永不消逝的电波》改编自中共地下电台发报员李白的真实故事,在尊重历史的基础上进行大胆创作。该剧定位为中国首部谍战舞剧,编剧罗怀臻设置了9个有双重身份的角色:分别是男主李侠、女主兰芬、秘书柳妮娜、裁缝、学徒、记者、车夫、卖花女、报社社长。故事讲述的是中共地下党员李侠与妻子兰芬秘密潜伏于上海,负责地下电台的联系,而李侠的伪装身份是报社的编辑,随着剧情的展开,所有人物都有自己的使命,特务、卧底渐渐浮出水面,地下党人陆续被捕牺牲,李侠与兰芬这些在黑暗中的追光者,继续为了光明在黑暗中行走、摸索。总编导韩真、周莉亚挑战了前所未有的叙事难度,打破了传统中国舞剧单线叙事的结构,将人物关系复杂、剧情繁冗的故事通过主人公故事主线的展开,以及其他人物副线的逐次推进,形成了复式叙事的舞剧结构,开创了中国舞剧叙事的新方式。

舞蹈用流动的身体和现代化的手法重述了一段革命往事,编剧罗怀臻多年以来持续践行“把古代故事讲给现代人听,把革命故事讲给年轻人听,把中国故事讲给全世界听”的创作理念,而青年舞剧编导韩真、周莉亚则赋予了这部舞台艺术高度风格化的新鲜质地。这部以“谍战”为切入点的现代舞剧,格调复古,具有鲜明的上海地域气质。但它在艺术构思和视觉审美上具有极简主义的倾向,而非将场面和元素进行嘉年华式的缝合。可以发现,它具有一种历史档案般的神秘、遥远和古旧感,仿佛是今天的人在回溯历史深处的信仰精神,并向传说中的人物致以庄重的敬意。因此,《永不消逝的电波》自有它端庄、健朗和深沉的气质,用以诠释红色经典,可以说是个性鲜明而又恰如其分。在这样的整体基调下,剧中呈现的身体又铭刻了海派文化、江南文化及红色文化的烙印。

通过舞蹈动作和场面调度,街道、电车、巷陌无缝转换,城市成了险象环生的猎场,上演着一幕幕监视与暴露、追捕与逃脱、布控与突围。在剧中,每当电报的频率声响起,白底黑字的提示字幕如同幽灵般在舞台上空的幕布上浮现、拼凑,显示出一段密电,总是造成一种恐怖的感觉——不但揭示了重大的机密,更令人联想到每一段信息的传输和破解,背后都有革命者付出鲜血的代价。这种挥之不去的压迫感,只有在剧终上海彻底解放后幕布上映出一张张捷报消息,才真正地消散,全剧氛围随之变得平静、真实。这一场以城市为背景的争夺战,随着革命的真正成功,终究拨云见日。

与表现政治斗争的恢弘的史家笔法形成对照的,是勾勒鲜活生命细节的民间笔法。石库门背景下,兰芬与一群家庭女性身着旗袍、柔情似水地在《渔光曲》中翩然起舞,这一段落很大程度上消解、调和了前段的压抑氛围。以市井民俗的恬淡气息,散点式的舞台构图、妩媚多情的身体展现,生活化的动作程式,形成全剧最富有诗意的段落。身体与城市空间的关系显得协调、情意绵长、富有韵律感,江南文化投印在优雅的女性身体上。

舞台上的身体维度,丰富了《永不消逝的电波》在美学价值、艺术价值、文化价值之外的思想内涵,进而达到哲学、社会学和历史学的厚度。可以说,自觉回归和探索舞蹈艺术本质的《永不消逝的电波》,是一场具有启发性的艺术实践,并促使我们继续思考:当下的艺术创作者应如何回应和遥想历史,并从经典中汲取能量,扩充艺术实践的场域;以及,“主旋律”应怎样开发其可述说性和魅力,同当今观众的心灵产生广泛的“共振”。

《渔光曲》视频链接:https://v.qq.com/x/page/t0890jlmksl.html